服务热线

400-685-1800

精神分裂症作为一种慢性严重精神障碍,不仅严重扰乱患者认知、情绪与行为,更让约30%患者面临“治疗困境”。既往研究提示谷氨酸能、GABA能及突触可塑性异常参与治疗抵抗,但确切机制仍不明确。血浆EV作为细胞间通讯介质,可携带疾病特异性蛋白与核酸,已成为精神疾病生物标志物研究的新焦点。然而,系统比较TRS与NTRS的EV蛋白质组并验证其功能的研究尚属空白。

近日,发表于Brain Behav Immun的一项研究Dysregulated oxidative stress and lactate levels in treatment-resistant schizophrenia,从血浆外泌体切入,深入解析难治性精神分裂症的病理机制,为突破治疗瓶颈带来新希望。

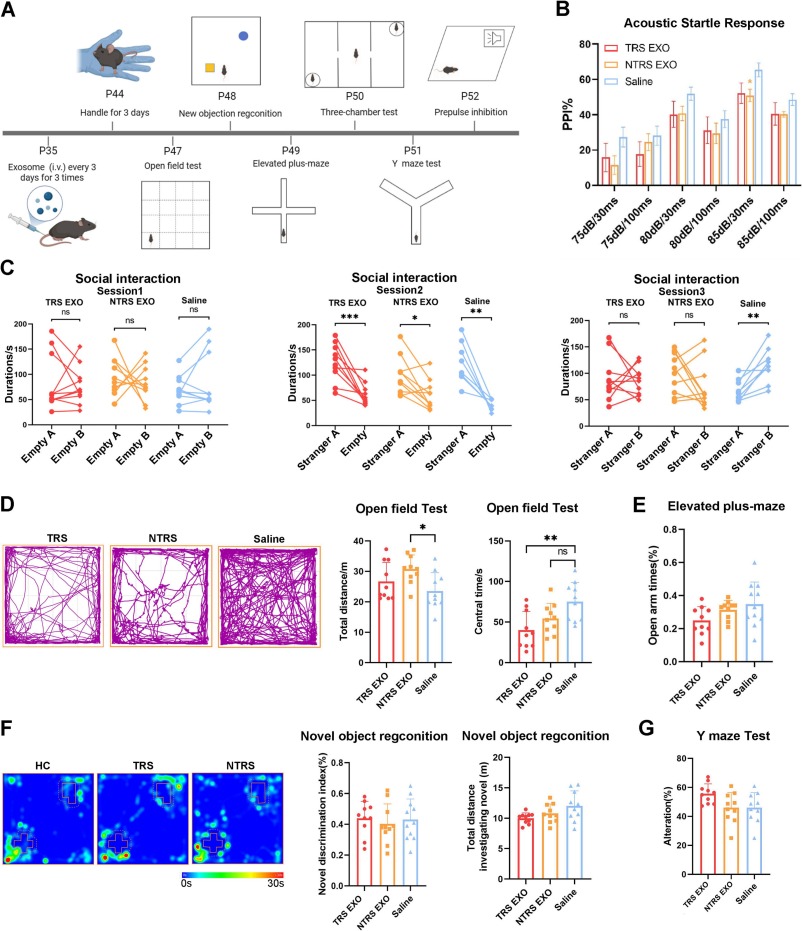

通过分析血浆来源外泌体发现,难治性与非难治性患者的外泌体均可使正常小鼠出现精神分裂症核心行为缺陷,如85dB/30ms前脉冲刺激下的前脉冲抑制受损,以及三箱社交测试中社交认知功能紊乱;其中难治性患者外泌体还会导致小鼠在旷场实验中中央区停留时间显著减少,提示更强的焦虑样行为倾向。与之相反,健康对照者的外泌体可有效改善MK-801诱导精神分裂症模型小鼠的症状,不仅能恢复前脉冲抑制功能,还能逆转社交障碍与认知缺陷,效果与抗精神病药物奥氮平相当。

图:正常小鼠尾静脉注射血浆来源外泌体后的行为异常

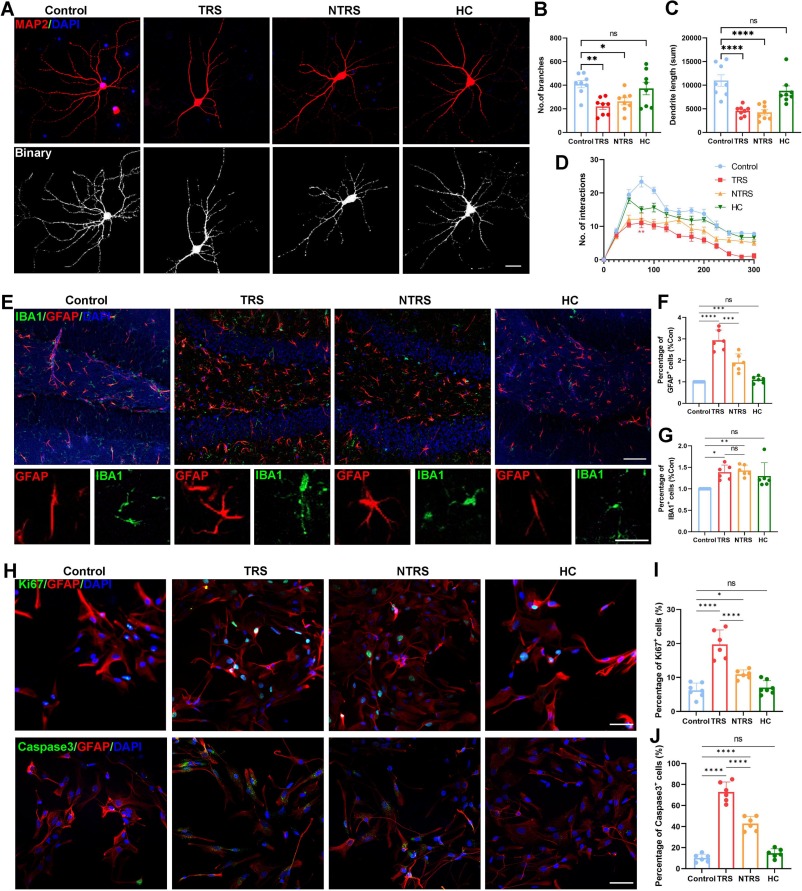

在细胞层面,难治性与非难治性患者的外泌体均会破坏海马神经元树突结构,减少树突分支数量与总长度,降低Sholl分析中的树突交叉数;同时还会诱导小鼠海马齿状回星形胶质细胞与小胶质细胞活化,表现为GFAP+与Iba1+细胞密度升高,且难治性患者外泌体引发的星形胶质细胞反应更强烈。体外实验进一步证实,这类外泌体会显著促进原代星形胶质细胞增殖与凋亡,其中难治性患者外泌体的作用更突出。

图:精神分裂症患者外泌体改变树突棘密度并诱导胶质细胞反应性

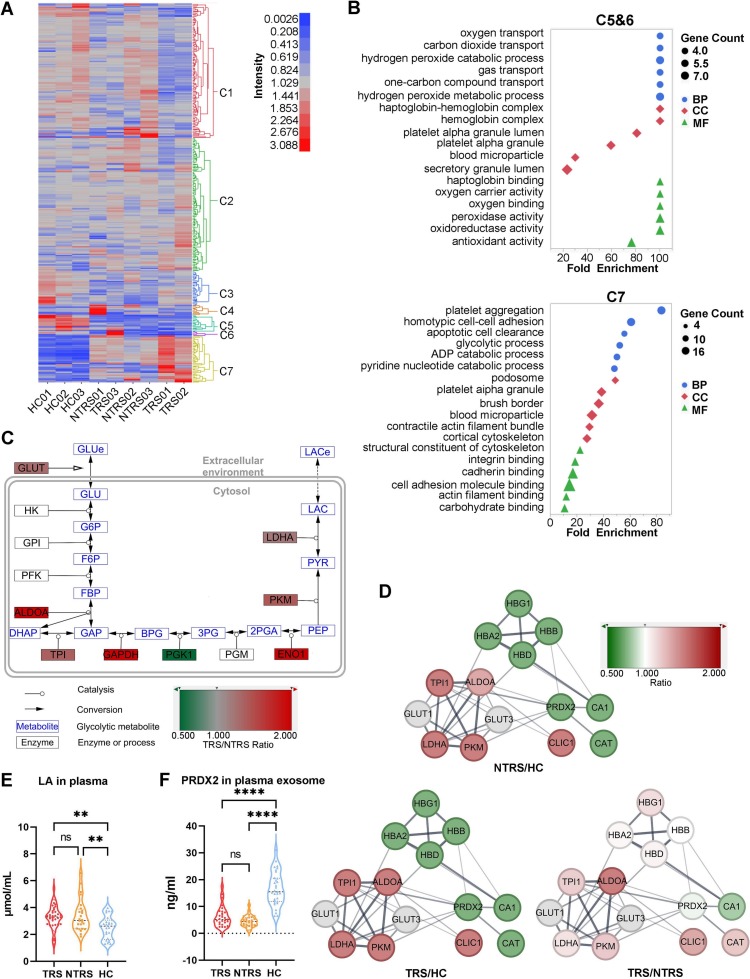

蛋白质组学分析揭示了关键分子机制:难治性患者外泌体中存在缺氧、无氧糖酵解与氧化应激相关的独特蛋白特征——氧转运蛋白(HBG1、HBB等)与抗氧化蛋白(PRDX2、CAT等)表达显著降低,而无氧糖酵解关键酶(ALDOA、LDHA、PKM等)表达升高。这一变化导致患者血浆乳酸水平升高、PRDX2含量降低,且乳酸水平与认知功能(如工作记忆、视觉学习)呈负相关,PRDX2水平与阴性症状严重程度呈负相关,提示这些分子变化与疾病临床表型密切相关。在动物与细胞模型中,外泌体处理也会引发类似的糖酵解酶上调与乳酸积累,其中难治性患者外泌体诱导的代谢紊乱更显著。

图:难治性和非难治性精神分裂症患者外泌体中缺氧、无氧糖酵解和氧化应激的蛋白质组特征

基于上述发现,研究团队进一步验证了代谢调节的治疗潜力。对MK-801模型小鼠使用乳酸生成抑制剂二氯乙酸(DCA)治疗7天后,小鼠的精神分裂症样行为得到显著改善:前脉冲抑制功能恢复正常,社交新颖性偏好与新物体识别记忆提升,工作记忆也有所改善;同时,海马神经元的树突棘密度与总树突长度被逆转至接近正常水平,其疗效与奥氮平相当,且未引发明显运动副作用。

该研究不仅明确了血浆外泌体作为难治性精神分裂症病理信号载体的作用,更揭示了乳酸代谢紊乱与氧化应激在疾病发生中的核心地位。这些发现为临床提供了新的潜在生物标志物(如乳酸、PRDX2),也为治疗开辟了新方向——以二氯乙酸为代表的乳酸代谢调节剂,有望成为难治性精神分裂症患者的替代治疗选择,为破解这类患者的治疗难题提供了关键实验依据与清晰研究路径。

实验延展

本研究揭示了TRS患者血浆EVs中存在以糖酵解增强、乳酸堆积和抗氧化能力下降为核心的代谢紊乱特征,并通过动物实验验证其功能性影响。该代谢特征与TRS患者的临床症状严重程度密切相关,因此实时捕捉代谢紊乱动态过程对此项实验至关重要。

北京铭泰佳信科技有限公司自主研发的活体脑化学物质实时分析系统,能够在清醒自由活动小鼠中连续监测、实时捕捉脑内乳酸等物质的浓度实时动态变化,秒级分辨率,捕捉TRS-EVs注射后代谢紊乱的起始时间、峰值、持续时间。

此研究通过DCA抑制乳酸生成间接推测乳酸参与病理过程,应用活体脑化学物质实时分析系统,可同步监测乳酸变化与ROS变化的时间顺序,直接验证乳酸是否驱动氧化应激,而非仅是伴随现象。

本研究为理解TRS的发病机制提供了新视角,并提示代谢干预可能成为未来治疗TRS的重要方向。活体脑化学物质实时分析系统降为研究过程提供更便捷模式,为科研人员提供多方位视角。

参考文献:

Fang Y, Zhang T, Xu K, et al. Dysregulated oxidative stress and lactate levels in treatment-resistant schizophrenia. Brain Behav Immun. Published online September 15, 2025. doi:10.1016/j.bbi.2025.106111

原文链接:

doi.org/10.1016/j.bbi.2025.106111